Christina Tsiarta

Services de conseil en matière de développement durable, d'ESG et de changement climatique, membre du comité ESG mondial de Reston

Christina est une consultante expérimentée spécialisée dans l’ESG, le développement durable et le changement climatique. Elle a plus de 13 ans d’expérience et a travaillé avec diverses organisations, notamment des municipalités, des agences gouvernementales nationales, des directions générales de la Commission européenne et le secteur privé dans différents domaines.

Laurent Le Pajolec

Membre du conseil d'administration d'A2A Polska, membre du comité ESG de Kreston Global

Directeur général et actionnaire de sociétés de conseil avec une formation en marketing/développement des affaires et une formation financière avec une expérience directe dans plusieurs secteurs (immobilier, transport, Fintech, Legaltech, M&A, import-export, RH, restructuration). Membre du conseil d’administration d’Exco Polska.

Impact du fonds Next Generation EU (NGEU)

January 8, 2024

Le Fonds européen pour les nouvelles générations (NGEU) pourrait être la clé d’une Europe plus durable pour les petites et moyennes entreprises. Nous avons demandé à Laurent Le Pajolec d’Exco Pologne et à Christina Tsiarta de Kreston ITH à Chypre, membres de la commission ESG de Kreston Global, d’analyser certaines des récentes incitations accordées aux pays par le fonds NGEU et leur impact sur les entreprises européennes.

Le plan de relance du fonds européen pour la prochaine génération (NGEU)

Le fonds “Next Generation EU” (NGEU) est un plan de relance de 750 milliards d’euros qui vise à aider l’Union européenne à se remettre de la pandémie de COVID-19 et à construire un avenir plus durable et plus résilient. Le fonds comprend plusieurs incitations, crédits d’impôt et subventions destinés à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à adopter des pratiques commerciales durables.

La mission du fonds Next Generation EU (NGEU)

L’un des principaux objectifs des mesures d’incitation du Fonds NGEU est de propulser l’Europe vers un statut d’émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050, en veillant à ce que le continent n’émette pas plus de gaz à effet de serre qu’il ne peut en séquestrer. Compte tenu du coût considérable du financement en Europe, dû en partie à l’inflation, il est impératif que les entreprises aient accès à des options de financement abordables pour faciliter leur transition vers des pratiques durables et respectueuses de l’environnement, y compris les nouveaux investissements. En outre, les gouvernements doivent apporter leur soutien pour faciliter les investissements importants, en particulier dans les infrastructures énergétiques, afin de réduire les émissions en optimisant leur bouquet énergétique. L’urgence de la transformation du bouquet énergétique a été accentuée par la flambée des prix de l’énergie résultant du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Selon un rapport de Deloitte datant de juillet 2023, 62 % des entreprises européennes se sont déclarées prêtes à adopter des mécanismes semblables au NGEU face à d’éventuelles instabilités systémiques résultant de tensions géopolitiques ou de crises énergétiques et environnementales. Le même rapport indique que 54 % des personnes interrogées se montrent optimistes quant à la capacité du NGEU à orienter les économies des États membres vers une trajectoire de croissance, à améliorer leur compétitivité et à favoriser la modernisation au sein de leurs nations.

Certains investisseurs en capital-risque ont pris la décision stratégique de financer le secteur des technologies vertes. Néanmoins, le financement des start-ups, en particulier lors de leur création, reste une entreprise difficile. L’introduction de subventions spécialisées pour les entreprises en phase de démarrage constituerait un complément précieux. Compte tenu de l’importance croissante accordée à la durabilité et à l’optimisation du bouquet énergétique, il est essentiel d’encourager l’innovation pour garantir le respect des engagements de l’Union européenne en matière d’environnement.

Comme l’indique la Banque centrale européenne (BCE), le NGEU mobilise jusqu’à 807 milliards d’euros en prix courants, soit l’équivalent de 6 % du PIB de l’UE en 2020. Sur ce montant total, 581 milliards d’euros ont été demandés par les États membres de l’UE. Sur les sept programmes NGEU, le mécanisme de redressement et de résilience (RRF) représente 90 % du montant total. Environ la moitié des fonds du FRR sont mis à la disposition des États membres sous la forme de subventions non remboursables, tandis que l’autre moitié prend la forme de prêts. Des fonds supplémentaires ont également été mis à la disposition des pays les plus durement touchés par la crise pandémique, dont le PIB par habitant est plus faible et/ou dont le niveau d’endettement est relativement plus élevé.

Financement du mécanisme de récupération et de résilience (RRF)

Le financement du FRR a été mis à la disposition des États membres sous réserve de la mise en œuvre de plans nationaux de redressement et de résilience (PRR), qui définissent des investissements et des réformes concrets alignés sur les orientations de l’UE pour chaque État membre. Chaque PRR a été évalué par la Commission européenne et approuvé par le Conseil de l’UE.

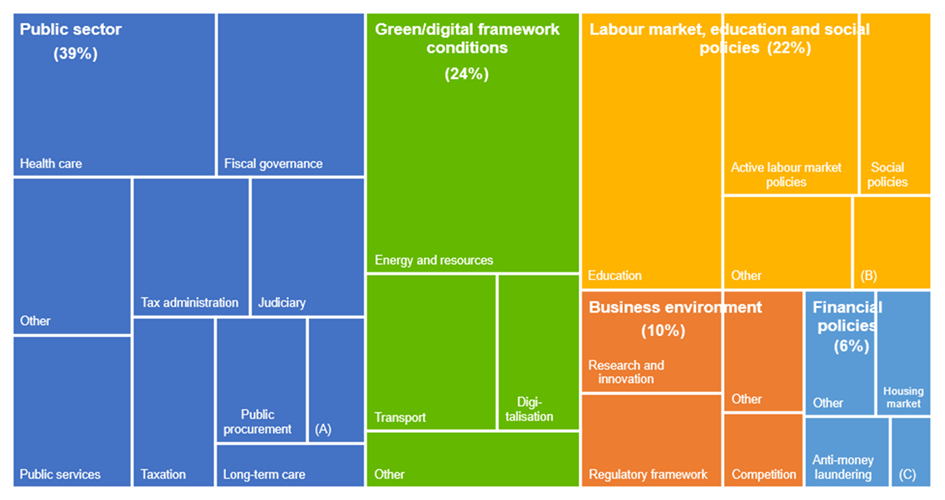

Les réformes structurelles des PRR se sont concentrées sur le secteur public, les conditions-cadres pour les transitions verte et numérique, et les politiques “douces” du marché du travail. Par conséquent, par l’intermédiaire des PRR, la Les incitations financières, les crédits d’impôt et les subventions du NGEU façonnent les pratiques commerciales durables en Europe pour les nations et les entreprises de toutes tailles, y compris les PME.

Les conditions-cadres vertes/numériques, telles que les révisions écologiques des codes de construction, représentent 24 % des réformes. Les réformes du secteur public soutiennent également les transitions verte et numérique, par exemple en promouvant la gouvernance électronique. En outre, les plans de réforme ont le potentiel de réduire les inefficacités du secteur public, y compris l’utilisation des ressources (énergie, matériaux, déchets, eau, etc.) et d’améliorer les conditions-cadres pour les investissements privés dans les projets verts et numériques, avec des effets de retombée dans divers domaines.

Le graphique 1 montre la répartition des réformes du PRR dans l’UE par domaine politique.

Source : Personnel de la BCE.

Notes : (A) Pensions ; (B) Législation sur la protection de l’emploi, cadre pour les contrats de travail ; (C) Cadres d’insolvabilité. La classification est basée sur une évaluation des services de la BCE. Elle a été appliquée au niveau des étapes et des objectifs individuels.

Chaîne de valeur de l’offre

Après l’affaire COVID, les entreprises européennes découplent leurs chaînes d’approvisionnement de la Chine et cherchent une alternative plus proche de chez elles. Par ailleurs, la législation européenne imposant l’établissement de rapports ESG, les grandes entreprises sont à la recherche d’un bon bilan écologique.

Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont choisi de délocaliser leur production en Europe centrale et orientale en raison de l’augmentation des coûts d’exploitation dans le reste de l’Europe. Cette délocalisation de proximité présente de nombreux avantages, tels qu’un vivier de talents qualifiés, maîtrisant de mieux en mieux l’anglais, un marché du travail en pleine expansion, ce qui signifie que les entreprises ne sont pas confrontées à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, un coût de la vie moins élevé, y compris les coûts d’exploitation, d’énergie et de main-d’œuvre, tandis que ces régions peuvent s’enorgueillir de lois strictes en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données pour les entreprises qui s’y installent.

Transition énergétique verte

De nombreux pays d’Europe centrale et orientale sont actuellement en pleine transition énergétique, alors qu’une part importante de leur production d’énergie dépend encore des combustibles fossiles.

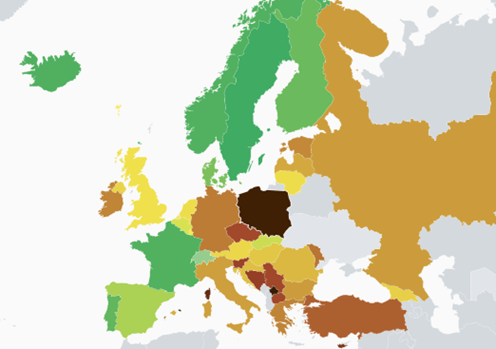

Selon la Direction de l’environnement de l’OCDE, lors de la neuvième conférence ministérielle “Environnement pour l’Europe” en octobre 2022, il a été constaté que même si tous les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) ont adopté l’Agenda 2030 pour le développement durable et l’Accord de Paris et les ont traduits en stratégies et politiques nationales, le rythme de progression vers une économie verte n’a pas été assez rapide. Les émissions de CO2 et la productivité énergétique de la région sont nettement inférieures aux moyennes de l’UE. L’exposition de la population aux particules fines (PM2,5) reste élevée, avec des décès prématurés associés dus à la pollution par les PM2,5. L’absence de progrès est souvent due à l’instabilité politique ou aux conflits en cours, qui étouffent les réformes et la mise en œuvre des politiques. Cette délocalisation des entreprises pourrait donc avoir une incidence sur le paysage ESG dans l’ensemble de l’UE.

Certains pays d’Europe de l’Est, comme la Pologne, qui dépendent actuellement d’un mélange d’énergie charbon-gaz, sont activement engagés dans des efforts de transition écologique, y compris le développement de projets solaires, hydroélectriques, de biogaz et d’éoliennes en mer. En outre, des projets de construction de centrales nucléaires sont en cours pour mieux gérer les ressources énergétiques.

Les obstacles à la réalisation d’une transition écologique comprennent une infrastructure énergétique obsolète et des défis liés à l’obtention d’accords énergétiques et de quotas pour les projets d’énergie renouvelable, ce qui signifie que des fonds tels que le NGEU sont essentiels pour créer l’infrastructure nécessaire au changement. Le mix énergétique de la région est caractérisé par un retard dans la transition écologique. Vous pouvez consulter le mix énergétique actuel ici :

https://app.electricitymaps.com/zone/PL

Cependant, la guerre de la Russie en Ukraine fournit une raison supplémentaire d’accélérer la transition vers une économie verte et nette zéro dans ces régions, ce qui pourrait bénéficier à toutes les entreprises qui s’y installent. En raison des prix élevés et imprévisibles et des problèmes d’approvisionnement, les pays envisagent de passer de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles de la Russie aux énergies renouvelables. Cela se traduira par des incitations pour les entreprises à investir dans l’efficacité opérationnelle et dans l’approvisionnement et la production d’énergie renouvelable. La transition vers l’économie verte nécessite une plus grande coopération entre les différents secteurs et parties prenantes, ainsi qu’entre les différents niveaux de gouvernance.

Les entreprises bénéficieront de meilleures relations avec toutes les parties prenantes et d’une plus grande transparence, ce qui pourrait avoir un impact positif sur la valeur de leur marque. En outre, les pays de l’EOCAC améliorent la législation et les instruments politiques qui incitent suffisamment les entreprises à se conformer à la législation environnementale, voire à aller au-delà. Une partie du financement de cette transition proviendra de fonds publics et le reste, du secteur privé, national et international. Les entreprises auront la possibilité d’utiliser ces incitations pour passer à des pratiques d’exploitation plus durables et pour renforcer leur résilience à long terme. Toutes ces actions ont un impact positif sur le paysage ESG en Europe.

Sources :

https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ece.nicosia.conf_.2022.inf_.8.pdf

https://www.timedoctor.com/blog/offshoring-to-eastern-europe/

La main-d’œuvre bon marché : dilemme éthique ou nécessité commerciale ?

Les pays de l’Union européenne (UE) sont confrontés au vieillissement de leur population et à un important passage de l’industrialisation à une économie de services en Europe occidentale, qui a déjà entraîné une hausse notable de l’inflation salariale.

Traditionnellement, l’Europe de l’Est, dont les coûts variables sont moins élevés, est beaucoup plus compétitive, mais avec les pénuries de main-d’œuvre, en particulier dans les industries émergentes, et les codes du travail stricts, les salaires ont commencé à augmenter. Un exemple illustratif est l’augmentation substantielle du salaire minimum en Pologne, qui est passé de 500 euros en 2017 à environ 1 000 euros à partir du 1er janvier 2024.

Efficacité des ressources

Dans le contexte de la taxonomie de l’UE, qui est indispensable pour faire progresser la transition écologique et s’aligner sur les engagements de l’UE en matière de climat, les principaux facteurs déterminants d’un processus de délocalisation réussie sont la composition du bouquet énergétique et l’accent mis sur l’efficacité des ressources. Cette approche est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et faire en sorte que la population locale bénéficie de ces initiatives.

Dans une certaine mesure, les coûts de main-d’œuvre moins élevés sont le résultat d’une activité commerciale dans un pays où le coût de la vie et les coûts d’exploitation sont moins élevés. Bien que cela puisse également être le résultat d’une législation laxiste, cela ne semble pas être le cas en Europe centrale et orientale.

Objectifs ESG nationaux pour l’Europe de l’Est

Selon l’OCDE et le groupe d’action verte, de nombreux pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) ont fixé et actualisé des objectifs nationaux pour guider leur transition vers une économie verte, notamment en matière de protection de l’environnement, de changement climatique et de gestion des ressources naturelles.

Tous les pays de l’EOCAC ont adopté leurs objectifs nationaux d’action climatique par le biais de leurs contributions déterminées au niveau national (CDN). Des progrès ont été accomplis dans l’élaboration de cadres politiques environnementaux au niveau national dans la région, accompagnés de la création de plusieurs mécanismes de coordination interministérielle.

En outre, les ministères et agences de l’environnement de certains pays de l’EOCAC ont vu leurs attributions et responsabilités renforcées. Les pays de l’EOCAC ont intégré des mesures de relance verte dans leur réponse à la pandémie de COVID-19 et dans leurs plans de relance plus généraux. Enfin, si les marchés de capitaux des pays de l’EOCAC ne contribuent pas encore de manière significative au financement des investissements verts, les obligations vertes sont également en train de devenir une classe d’actifs à part entière. Conformément à ces réformes politiques, plusieurs indicateurs ont montré des signes de progrès dans la productivité des ressources et la qualité de l’environnement dans la région de l’EOCAC.

Bénéfice mutuel

Ainsi, bien que des améliorations significatives soient encore nécessaires, les coûts de main-d’œuvre moins élevés ne semblent pas être le résultat d’une législation laxiste ou de pratiques d’exploitation contraires à l’éthique. Au contraire, il semble que dans les pays de l’EOCAC, les entreprises pourront bénéficier d’une main-d’œuvre moins chère tout en adoptant des pratiques de production plus écologiques et éthiques.

Source :

Si vous souhaitez discuter avec l’un de nos experts de l’accès aux fonds ESG en Europe pour votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter.